豌豆、细菌与 DNA:基因真相的百年追踪

一切都从一株豌豆开始。

人类最早的遗传实验,是在羊圈和麦田里无意识进行的“试错”——被移植的小麦、被圈养的短腿羊……

人们在一代代繁育结果中筛选,但成功往往只会在漫长的等待和无数次的失败中偶然且随机地出现。

当他们想把“暴躁肉猪”与“瘦小乖猪”合成一个“完美版本”时,“又暴躁又瘦”的失败品却接连出现。

人们看得见结果,却看不见背后的规律,不知道为什么好的特征会莫名消失、坏特征却不断回来。

01

从修道院后院开始的科学

这时,一位瘦削的中年神父——格里高利·孟德尔,在奥匈帝国边陲的圣托马斯修道院的后院种下了一批豌豆。

他试图把这种漫长又混乱的经验主义,从“神的恩赐”推进到“科学解释”。

孟德尔抛开了一切既有学说,从事实出发,统计大量数据并试图解释变化。

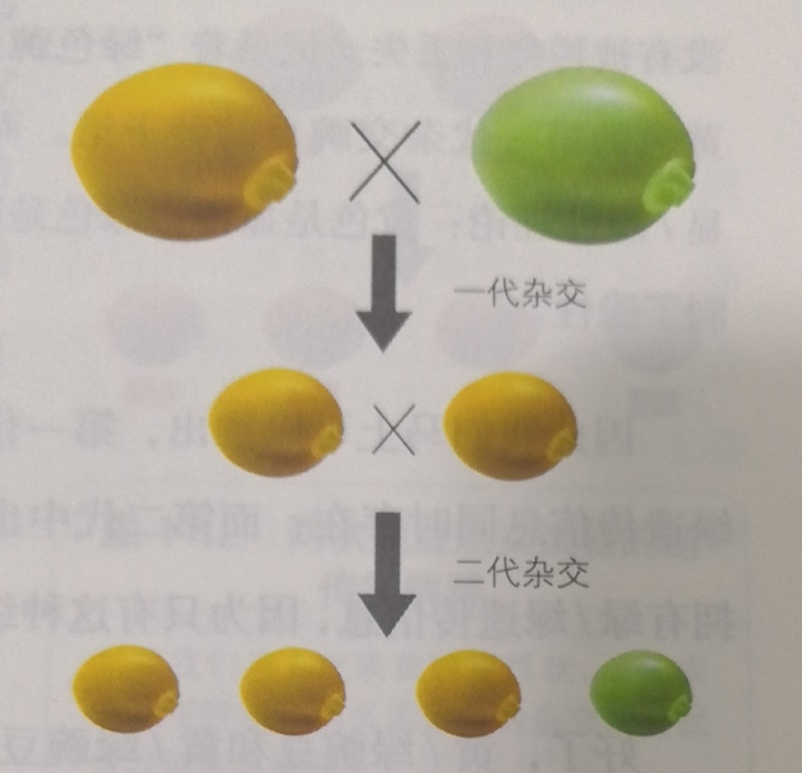

他精心挑选可量化、可观察、对立清晰的性状,如高 vs 矮、黄色 vs 绿色、紫色 vs 白色……并在统计规律中创建了一个新的概念——“显性/隐性”。

在长达8年、超过8000颗豌豆种子的杂交实验中,孟德尔发现:

绿色豌豆在第二代中重新出现;各种性状3:1的比例反复出现……

这些规律证明:遗传信息不是液体混合稀释的性质,而是以某种「独立存在、可重新组合的“颗粒”」形态存在。

每一次交配,都意味着遗传信息“颗粒”的重新分离和组合。

图1 第二次豌豆杂交实验结果

遗传信息的组合方式可以五花八门,但这些信息单位本身却顽强而稳定——它们会潜伏、等待,再在适当时机重新出现。

从某种意义上说,孟德尔为达尔文的学说提供了坚实的物质基础,而达尔文则为孟德尔的理论找到了壮丽的用武之地。

从某种意义上说,孟德尔为达尔文的学说提供了坚实的物质基础,而达尔文则为孟德尔的理论找到了壮丽的用武之地。

02

遗传“颗粒”究竟是什么?

起初孟德尔将其简单称为“遗传因子”。

进入20世纪后,人们再次翻看孟德尔尘封的手稿,他的颗粒遗传理论被重新发现,遗传因子被命名为“基因”。

如果说孟德尔在修道院种豌豆,是让人类第一次看到遗传规律,那么接下来,一代代科学家则试图亲手抓住基因本体。

他们从化学角度靠近生命。

既然基因像颗粒,那就应该像物质一样可以被分离、提取。

他们想:「如果把黄豌豆中的某种物质提取出来并放入绿豌豆,使其变黄,那这东西是否就是“黄色基因”?」

就这样,一场真正意义上的“基因追踪”开始了。

进入20世纪后,人们再次翻看孟德尔尘封的手稿,他的颗粒遗传理论被重新发现,遗传因子被命名为“基因”。

如果说孟德尔在修道院种豌豆,是让人类第一次看到遗传规律,那么接下来,一代代科学家则试图亲手抓住基因本体。

他们从化学角度靠近生命。

既然基因像颗粒,那就应该像物质一样可以被分离、提取。

他们想:「如果把黄豌豆中的某种物质提取出来并放入绿豌豆,使其变黄,那这东西是否就是“黄色基因”?」

就这样,一场真正意义上的“基因追踪”开始了。

03

一只死老鼠,引出关键线索

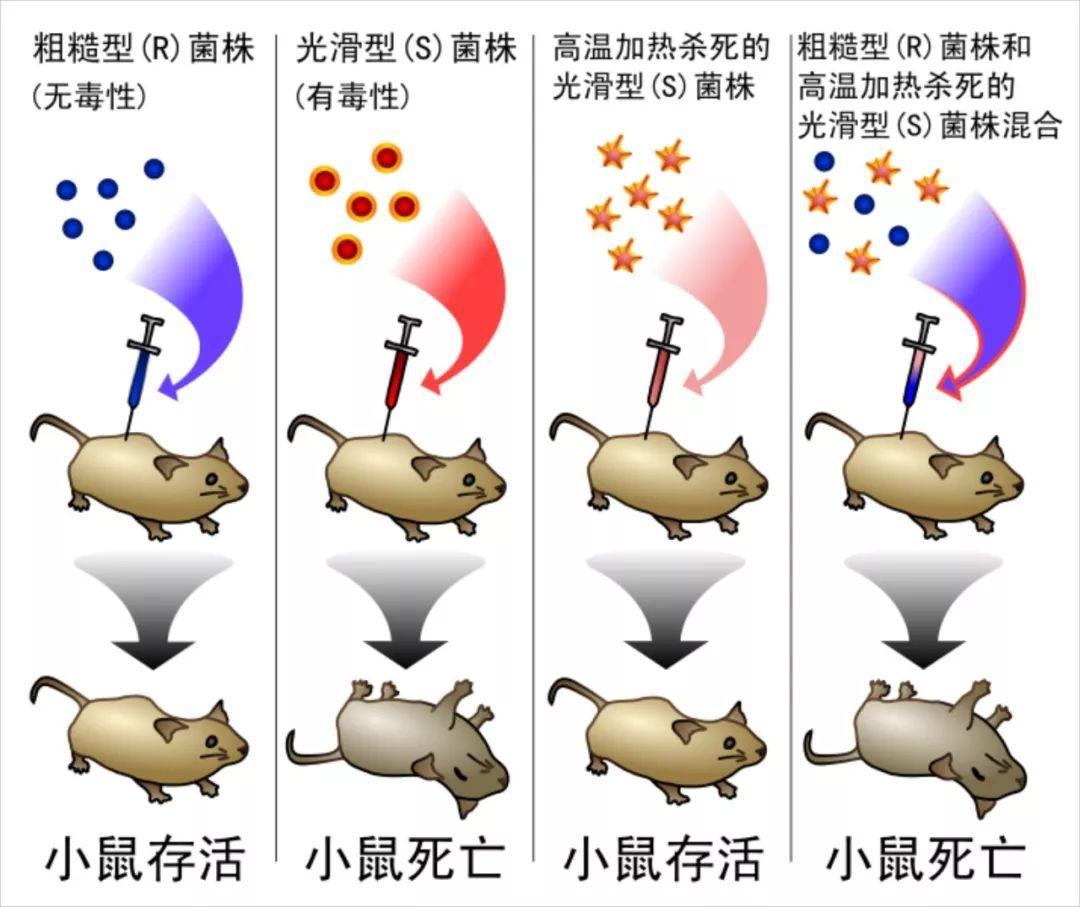

弗雷德·格里菲斯在研究肺炎链球菌时,意外撕开了一道缺口。

他将煮死的“光滑型细菌”和活着的“粗糙型细菌”混合后注射进老鼠体内——按理说,这是最安全、最乏味的实验。

但老鼠死了。

更诡异的是,死老鼠体内出现了活着的光滑型细菌。

一只老鼠、一条线索。

格里菲斯未必完全明白发生了什么,但这个结果暗示:

「有某种“信息”从死细菌传输到了活细菌身上,让其“变身”。」

他将煮死的“光滑型细菌”和活着的“粗糙型细菌”混合后注射进老鼠体内——按理说,这是最安全、最乏味的实验。

但老鼠死了。

更诡异的是,死老鼠体内出现了活着的光滑型细菌。

一只老鼠、一条线索。

格里菲斯未必完全明白发生了什么,但这个结果暗示:

「有某种“信息”从死细菌传输到了活细菌身上,让其“变身”。」

图2 格里菲斯的肺炎链球菌转化试验

洛克菲勒医学研究所的奥斯瓦德·西奥多·埃弗里继续追踪。

他将光滑型肺炎链球菌煮沸以后,去除脂肪、蛋白质、多糖……

最后,只剩下一种纤维状的透明物质。

这种纤维分子具有 DNA 的化学组成,并且只有当添加能特异性分解 DNA 的酶时,转化能力才会被消除。

埃弗里确定,DNA就是携带遗传信息的物质。

站在时间线上看从前,我们当然可以为埃弗里的发现而欢呼鼓掌,是他对孟德尔近百年的颗粒遗传理论给出了更为清晰的解释。

然而在20世纪40年代,科学界仍半信半疑。

“也许是你没有把蛋白质清得足够干净。”他们说。

他将光滑型肺炎链球菌煮沸以后,去除脂肪、蛋白质、多糖……

最后,只剩下一种纤维状的透明物质。

这种纤维分子具有 DNA 的化学组成,并且只有当添加能特异性分解 DNA 的酶时,转化能力才会被消除。

埃弗里确定,DNA就是携带遗传信息的物质。

站在时间线上看从前,我们当然可以为埃弗里的发现而欢呼鼓掌,是他对孟德尔近百年的颗粒遗传理论给出了更为清晰的解释。

然而在20世纪40年代,科学界仍半信半疑。

“也许是你没有把蛋白质清得足够干净。”他们说。

04

病毒给出的最后答案

当托马斯·亨特·摩尔根用果蝇实验证明基因在染色体上后,DNA再次与遗传物质产生交集。

又是巧合吗?

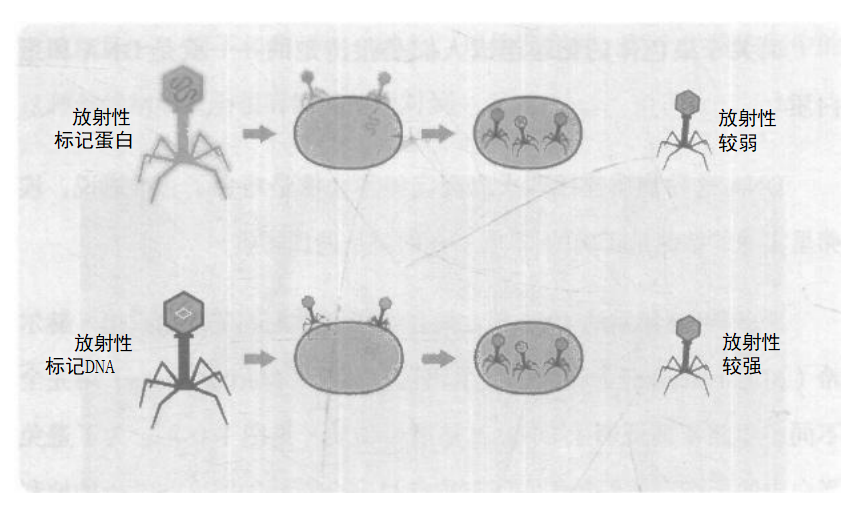

美国科学家艾尔弗雷德·赫尔希和玛莎·蔡斯用病毒给出了有力的回答。

他们用巧妙地利用基因世代传递的特性,用放射性同位素标记 DNA 和蛋白质,让病毒感染细菌,在病毒后代中追踪。

结果很明显,「进入后代的是 DNA,不是蛋白质」。

基因的“真身” 终于浮出水面。

又是巧合吗?

美国科学家艾尔弗雷德·赫尔希和玛莎·蔡斯用病毒给出了有力的回答。

他们用巧妙地利用基因世代传递的特性,用放射性同位素标记 DNA 和蛋白质,让病毒感染细菌,在病毒后代中追踪。

结果很明显,「进入后代的是 DNA,不是蛋白质」。

基因的“真身” 终于浮出水面。

图3 赫尔希-蔡斯实验

05

百年追踪的终点,也是另一段开端

从孟德尔的遗传颗粒,到格里菲斯的离谱现象,再到埃弗里、赫尔希和蔡斯的反复验证,人类花了近百年,终于确认:

「它是一段 DNA」

「它在生物体之间传递,决定性状」

「它是生命的蓝图的载体」

但这个答案并不是终点。

恰恰相反,它把人类带到了生命科学的真正入口。

基因的故事,从此展开。

「它是一段 DNA」

「它在生物体之间传递,决定性状」

「它是生命的蓝图的载体」

但这个答案并不是终点。

恰恰相反,它把人类带到了生命科学的真正入口。

基因的故事,从此展开。

近期资讯

联系我们

18102225074(微信同号)market@edgene.cn

Comment (4)